「永遠の男の子」「大人になりたくない子ども」・・・なんていろいろな飛び方をされているピーター・パンなんですけど、そもそもピーター・パンって何者なのか、みなさんは知ってますか?

1世紀以上の長い間、物語や舞台劇、映画、アニメなど様々なジャンルを通じて親しまれてきた名作『ピーター・パン』。有名過ぎて逆に読んでないし観てない、というのはよくあること。ピーター・パンについても、そのストーリーや設定をきちんと説明できる人は案外少なかったりするものです。

東京ディズニーランドのアトラクション「ピーターパン空の旅」には乗ったことがあっても、「そもそもピーター・パンってなんだっけ、妖精の一種?」という人もいるかもしれませんね。

最近は『ピーターとウェンディ』を置いている本屋さんも少なくなってます。児童書のコーナーに行っても、ピーターパンってあんまり見かけないんですよね。歴史的名作だと思うのですが、子どもに勧める人が少なくなっているのでしょうか。

そこで、彼の生い立ちや冒険ストーリーの内容について、超簡単にまとめてみました。これを読めばピーター・パンについてちょっとだけ詳しくなれるかもしれません。

目次

ピーター・パンの誕生

原作者はイギリスの著名な劇作家、サー・ジェームス・マシュー・バリー(Sir James Matthew Barrie, 1st Baronet, OM)。名前に”サー”が付いていることからわかるように、ジョージ5世から爵位をもらっている准男爵で、エディンバラ大学の学長まで務めた名士です。

バリーの作品に初めてピーター・パンが登場したのは、彼が1902年に発表した『小さな白い鳥』の挿入話。作品の舞台はバリーが住んでいたケンジントン公園でした。

『小さな白い鳥』のピーター・パンは、人ではないけれど妖精でもありません。

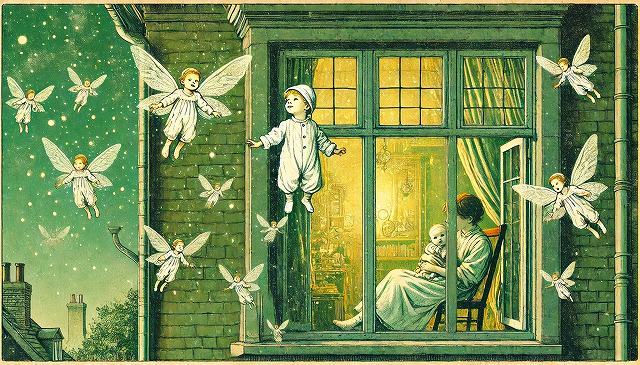

人間は生まれる直前まで小鳥の姿をしています。ロンドンにあるケンジントン公園の近くの家に生まれた赤ん坊、ピーター・パンは、生後1週間の時に自分がまだ小鳥だと勘違いして窓から飛び立ち、公園の中にある小鳥たちの住む島へ戻ってしまいます。

でも彼の姿はすでに小鳥ではなく、小鳥たちの仲間には入れませんでした。

一度飛び立ってしまったからには普通の人間でもなく、中途半端な存在になってしまったピーターは、どこにも行けずに公園の妖精たちと暮らし続けます。

ピーターは家に帰りたくなり、ある日妖精たちの力を借りて自分の家の窓まで飛んでいきました。そこで見たものは、赤ん坊を失って悲しみに沈むお母さんの姿・・・。でもピーターは家に帰る決心がつかず、また公園へ戻ってしまいます。

それからしばらくして、今度こそ家に帰ろうと思ったピーターは再び家の窓まで飛んで来ます。ところが窓は閉まっていました。家の中に見えたのは、新しく生まれた赤ちゃんを抱いた幸せそうなお母さんの姿でした・・・。

何かもの悲しさが漂うピーター・パンの物語。これこそが世界にはじめて登場したピーターパンです。

バリーはその後、戯曲『ピーター・パン 大人になりたがらない少年』を発表。のちの1911年には『ピーターとウェンディ』という小説を発表しました。この『ピーターとウェンディ』が、広く知られているピーター・パンの物語、ネバーランドやフック船長などが登場するおなじみのストーリーの原型です。

なお。1906年に発表された『ケンジントン公園のピーター・パン』はバリーの『小さな白い鳥』からピーター・パンの部分だけ抜粋してティーン向けに書き直したもので、作者は作家・詩人のメアリー・クラリッサ・「メイ」・バイロン。

また、1915年に発表された『ピーター・パンとウェンディ』という作品もあります。こちらもメイ・バイロンによる再話です。

ちなみにケンジントン公園(ケンジントン・ガーデンズ)っていうのはロンドンにある王立の公園です。面積は1.1平方キロとあまり広くはありませんが、園内にはあのダイアナ元王妃も新婚時代に住んでいたケンジントン宮殿があったりして、イギリス人にとって特別な公園です。

『ピーターとウェンディ』の序盤のあらすじ

ピーター・パンの物語の完全版ともいえる『ピーターとウェンディ』について、そのストーリーの序盤を大まかに紹介します。

ロンドン在住のジョージ&メアリー・ダーリング夫妻には、愛する3人の子どもたちがいました。

一番上は女の子のウェンディ・モイラ・アンジェラ・ダーリング。その下に2人の男の子、ジョンとマイケルがいます。

父親のジョージは子どもたちを愛していましたが、とっても現実的な性格であることに加え、とっても自尊心の強い人でした。子どもが自分を尊敬してくれていないと我慢できないので、ついつい暴走してしまうこともありました。

母親のメアリーは子どもたちに理解のある優しい母親でした。夫のジョージにとっても良き理解者でしたので、時として暴走する夫をなだめる役も上手にこなしていました。

ある夜のこと。メアリーは子どもたちが眠っている部屋に、見知らぬ男の子が入り込んでいるのを発見します。メアリーにはその男の子が、自分が小さい頃によく聞いていた物語の主人公”ピーター・パン”だということがすぐにわかりました。

ダーリング家には乳母代わりとしてニューファンドランド犬のナナがいて、子ども部屋に置かれた犬小屋で暮らしていました。そのナナがピーター・パンに吠えかかり、ピーター・パンは窓から逃げていきましたが、彼の影だけはナナに咥えられたままその場にとり残されていました。メアリーはその影をクルクルッと丸めてタンスにしまっておきました。

お姉さんであるウェンディは、日頃から弟たちの面倒をとても良く見ていました。ウェンディはおとぎ話の中のピーター・パンに夢中で、毎晩弟たちに彼の冒険物語を話してあげていました。実はピーター・パンは、ウェンディが彼の話をするのが聞きたくて、ときどきこっそり窓の外まで来ていたのです。

ある日のこと。些細な理由で自尊心を傷つけられたジョージは、主に父親の威厳を保つためという理由で、乳母のナナを無理やり庭へ連れ出し、鎖でつないでしまいます。その軽はずみな行為がどんな結果を引き起こすか、その時のジョージには知るすべもありません・・・。

その夜ジョージとメアリーは、子どもたちだけを置いて友人宅の食事会へ出かけました。ピーター・パンが自分の影を取り返すために再び子ども部屋に忍び込んだのは、よりにもよってその夜でした。

ピーター・パンはタンスの中の影を見つけ、石鹸を使って自分の足に付けようとしました。が、影は全然くっつきません。しまいにピーターは泣き出してしまいます。

その泣き声でウェンディは目を覚まします。部屋の隅で泣いている男の子を見た時、彼女はすぐにピーター・パンだとわかりました。お互いに自己紹介を済ませますが、ピーター・パンが石鹸で影をつけようとして上手くいかずに泣いていたことを知ると、ウェンディは笑いをこらえきれないのでした。

ウェンディはお母さん気取りで裁縫道具を取り出すと、ピーター・パンの影を彼の足に縫い付けてあげました。

ピーター・パンはウェンディに、自分は時々子ども部屋へお話を聞きに来ていたことや、大人になるのが嫌で生まれたその日に家出したことなどを話しました。また、赤ん坊の時に乳母車から落ちて迷子になった男の子たち(ロストボーイ)と暮らしているのだけれど、ウェンディにその子たちのお母さんになってくれないかと持ち掛けるのでした。

ウェンディは翌日から一人部屋になることもあり、その申し出に強く心を動かされます。お母さんが心配するから、と一度は断りますが、美しい人魚や妖精たち、赤い顔のインディアンたち、それに恐ろしいフック船長率いる海賊たちの話を聞いているうちに、すっかり行く気になってしまいます。

でも幼いジョージとマイケルを置いて自分だけ行くことはできません。2人も一緒に連れて行ってほしいと、ピーター・パンに頼むのでした。

ピーター・パンの傍らにはティンカー・ベルというかわいい妖精がいつも飛び回っていました。彼女が飛ぶと身体から黄金色をした魔法の粉が出て、それを振りかけるとウェンディやジョージ、マイケルも、ピーター・パンと同じように空を飛べるようになりました。

危険を察知して鎖を引きちぎったナナは、会食の席までジョージとメアリーを呼びに行きます。彼らが子ども部屋に駆け付けた時にはすでに遅く、ピーターパンとウェンディ、それにジョージとマイケルはロンドンの街並みに別れを告げ、夜空に輝く星の右から二番目のところにあるネバーランド(ネヴァー・ネヴァー・ランド)に向けて出発していたのでした。

ここからピーター・パンたちの冒険物語が始まります。ネバーランドでの子どもたちだけの暮らしや、人魚やインディアンとの関わり、海賊たちとの死闘など、内容は盛りだくさん。夢とも現実とも区別のつけにくいネバーランドで、ダーリング家の3人の子どもたちがどのように変化していくかが細かく描かれています。

ディズニーのアニメ『ピーター・パン』と原作との違い

ディズニーのアニメ映画『ピーター・パン』は、戯曲『大人になりたくないピーターパン』をもとに3年かけて制作され、1953年に公開されました。 原作をアニメ化するにあたり、ウォルト・ディズニーは登場人物たちの性格をディズニー風にアレンジしました。

アニメはネバーランドでの大冒険をメインに構成されています。

主人公のピーター・パン。原作のピーター・パンの言動には、子どもだけが持つ無邪気さや自由奔放さ、そして残酷さが多く見られます。子どもの代表として大人たちと戦うガキ大将ような感じです。 それに比べるとアニメのピーター・パンはカッコよさが際立っています。子どもたちのヒーローにふさわしく、男らしい勇気のある少年です。原作のピーターは影が足にくっつかなくて泣き出すような弱い面を見せたりしますが、アニメにはそのようなシーンは全くありません。完全無欠で不可能なことは何もない、という感じです。

宿敵であるフック船長も同様。アニメと原作とではかなり違います。 原作に描かれているフック船長は、憂いに満ちた青い瞳を持つハンサムな男で、態度に気品があり、話し上手で、言葉遣いも優雅であると書かれています。それに対してアニメのフック船長はというと、いかにもディズニー・ヴィラン的。粗野でずる賢くて卑しい男として描かれていて、あまりお近づきになりたくないタイプです。

また原作では右手が鉤になっているのに対し、アニメでは左手に変更されています。

なお、原作のフック船長はワニに食べられて最期を迎えるのですが、アニメではワニの口から自力で脱出し、生き延びます。 肝心のストーリーですが、みんなでネバーランドへ行き、様々な冒険をして、また家に帰ってくる、という点では原作とアニメは同じと言えます。でも、根本的には別物と言ってもいいほどの違いがあります。

原作のネバーランドは弱肉強食の世界で、殺すか殺されるか、ぐらいの危ない世界。インディアンはロストチャイルドの頭の皮を剥ぐぐらいのことは平気でやっていますし、人食い動物たちはウロウロしています。そして海賊たちは残忍で、本気でロストチャイルドたちを狙っています。 ロストボーイたちにとっては、ボスであるピーター・パンの命令が全てで、絶対です。忘れっぽくて気まぐれで、ともすれば現実とごっこ遊びの区別も付かなくなるようなピーター・パンですが、島では法律そのもの。逆らうとひどい目に遭います。

『ピーターとウェンディ』の終盤のあらすじ

原作とアニメでは、物語の終盤が大きく異なります。これはダーリング夫妻の描写に関わる部分で、実は物語全体にとってもかなり重要な意味を持っています。

物語の中盤は”ネバーランドでの大冒険”を記しており、これはよく知られている部分なのでここでは割愛します。

アニメではピーター・パンがダーリング夫妻と関わることを意図的に避けています。子どもの世界と大人の世界を切り離して描くことで、ネバーランドの存在を際立たせようとしていたのかもしれません。

この試みにより、原作の物語の終盤部分を全てカットせざるを得なくなりました。でもこれは、明るく楽しいディズニーアニメとして成立させるには良い判断でした。

原作には、残された両親やナナの悲しむ姿やその後の暮らしぶりが、多くのページを割いて克明に描かれています。また、ネバーランドから帰ってきた3人の子どもたちやロストボーイたちのその後についても、きちんと書かれています。

子どもたちが帰ってきた夢を何度も見ては、目覚めて涙するメアリー。軽率だった自分を責めたジョージは、犬のナナ以下の存在だと恥じ入り、ずっと犬小屋の中で生活しています。

そこへいよいよ、冒険を終えた子どもたちがピーター・パンと一緒に帰ってくるのですが、先に子ども部屋に着いたピーターとティンカーベルは子ども部屋の窓を閉めてしまいます。窓が閉まっているのを見れば、ウェンディたちはまたネバーランドに戻るだろうと考えたのです。

窓を閉めたピーター・パンは、家の中でピアノで「ホーム スイートホーム」を弾いていたメアリーに「もうウェンディには会えないよ。窓が閉まっているからね」と勝ち誇ったように叫びます。

メアリーは大粒の涙を流します。その涙を見ているうちに、ピーターは生まれてはじめて母親の愛というものを漠然と感じ、自分が悪いことをしているような気持ちになってきました。

いろいろおどけてみたりして自分の気持ちをごまかそうとしましたが、無理でした。ついに窓を開け、「お母さんなんているもんか」と叫んで飛んで行ってしまいます。

窓が開いているのを見つけたウェンディたちは、子ども部屋に降り立ちます。子どもたちはベッドに潜り込んでいて、お母さんをびっくりさせる計画を考えていました。

お母さんは子ども部屋に入ってきて、ベッドに子どもたちが寝ているのを見ても何もせず、暖炉の前の椅子に腰を下ろしました。何度も夢を見たので、現実だとは思わなかったのです。

しびれを切らした子どもたちが、お母さんに飛びつきます。夢にまで見た、感動の再会です。

両親は3人の子どもたちの帰還に歓喜し、一緒に来た6人のロストボーイたちをも家に迎え入れます。ピーター・パンだけがダーリング家の子どもになることを拒み、ネバーランドへ帰っていきます。

アニメではロストボーイたちもネバーランドに帰るので、ピーターと同様、ダーリング夫妻との接触は描かれません。ネバーランドもピーターパンも、大人の目では見ることができないものとして扱われているのでしょう。

でも原作はここで終わりにはなりません。この先こそが物語の核心とも言える重要な部分なのですが、娯楽性を重視したウォルト・ディズニーは、現実の厳しさに触れている終盤部分をあえて省いたのだと考えられます。

ピーター・パンのモデル

ピーター・パンの物語にはモデルとなった男の子たちがいます。

『小さな白い鳥』に登場するピーター・パンとそのお母さんは、バリーの友人アーサー・デイヴィーズの妻シルビア夫人と、その長男のジョージだと言われています。

バリーはケンジントン公園で知り合ったデイビーズ家と懇意にしており、別荘に招待したこともありました。デイヴィーズ夫妻には5人の男の子がいて、この子らがバリーの人生に大きな影響を与えます。 5人の男の子たちの名前はジョージ,ジャック,ピーター,マイケル,ニコ。物語に登場するキャラクターは、彼らとバリーとの交流の中で生まれたものだと言われています。

その後デイヴィーズ夫妻は、不幸にも相次いで病死。子どもたちはバリーの養子となります。バリーは彼らの成長を見守り、愛情を注ぎ続けました。ロンドンのケンジントン公園には「ピーターパンの像が建てられていますが、この像のモデルは四男のマイケルです。

By: Rich Bowen

原作のダークな部分とは?

原作には、大人向けのウイットに富んだ言い回しやブラックユーモアともいえる記述がちりばめられています。例えばこんな感じに。

”夜空の星は美しく輝いてはいるけれど、ただ見ているだけで自分からは何も行動しない。それは星々に課せられた罰なのだが、何の罰なのかか昔のこと過ぎて誰も知らない。”

”子どもが「妖精なんて信じないや」っていうたびに、どこかの妖精が地面に落ちて死んでる。”

”ネバーランドの男の子たちは数も変化している。それは殺されたりしているから。大人になったように見えるとルール違反だからピーターが数を少なくしちゃう。”

”ほかの男の子たちには’ごっこ遊び’でも、ピーターには’ごっこ遊び’と現実の区別がつかない。”

”ピーターはよく一人で出かけていたが、帰ってきた時にはどんな冒険をしてきたのかすっかり忘れていた。でも表に出ると死体が見つかるのだった。”

”子どもは生まれて初めて大人からアンフェアな扱いを受けた記憶を決して忘れない。そしてその体験により、もとの子どものままではいられなくなる。しかしピーターは必ず忘れる。それが他の子どもとピーターの違いだ。”

”笑みを浮かべたピーターの体の中ではドラムが打ち鳴らされていた。そしてそれはこう言っているようだった。「死ぬってのはすごい大冒険なんだろうなあ!」”

”「ピーター、あなた私のことどう思っているの?」「お母さんとして尊敬してるよ、ウエンディ」「そんなことだと思ったわ」「ウエンディ、君は変わってるよ。タイガー・リリーも同じ。彼女も僕の何かになりたいと思ってるみたいだけど、それはどうやらお母さんじゃないみたいなんだ・・・」”

”ピーターはわざと1秒に5回も素早く息をした。ネバーランドには’息をするたびに大人が一人死ぬ’ということわざがあったので、できるだけ早く大人を全部殺しちゃおうと考えたのだった。”

”時々ピーターは夢を見る。他の男の子と違ってその夢は苦痛に満ちたもので、夢の中でピーターは何時間もおいおい泣き続けるのだった・・・。”

”「フック船長って誰?」「あなたがやっつけて私たちを救ってくれたんじゃないの」「やっつけちゃったヤツのことなんか覚えてないよ」”

”「ティンカーベルって誰?」「あら、なんてこと」「妖精なんてたくさんいるからね。多分その子はもういないんじゃないかな」”

”空を飛べるのは、陽気で無邪気で残酷な子どもだけなのよ。”

あっけらかんとした文体で書かれているようですが、言い回しに大人独特のアイロニーやブラックジョークを感じさせる部分もあります。メイ・バイロンによる再話『ピーター・パンとウエンディ』はやさしい言葉と美しい挿絵で世の子どもの親たちに大好評だったそうですが、バリーによる原文のままだと子どもに読ませるには抵抗があったのかもしれません。

ボカロ『ネバーランドから帰ったウェンディが気づいたこと』について

ピーター・パンの物語にダークな要素を加味して創作した人気作品があります。Youtubeで公開されている『ネバーランドから帰ったウェンディが気づいたこと』です。

『ネバーランドから帰ったウェンディが気づいたこと』は、ボカロPじょるじんによるオリジナル楽曲で、ピーターパンの物語を基にした暗いテーマを持つ”暗黒童話”というかたちをとっています。

ピーター・パンをベースに深読みした二次創作として人気を博したこの作品は、ウェンディがネバーランドから帰った後に感じる違和感や恐怖を描写しています。ピーター・パンの正体や、フック船長の秘密、そしてウェンディの二人の弟のうちのひとり、ジョンの正体について独自のダークな解釈がなされており、とても魅力的なエンタメ作品といえます。

曲の内容とテーマ

ウェンディはネバーランドでの冒険を経て、帰宅した後に「恐らく私は殺される」といった不安を抱きます。彼女は帰った後も、ネバーランドでの出来事が心に影を落としており、その違和感を日記に記録することから物語が始まります。

曲の中では、ウェンディが自分の身に何が起こるのかを考え、彼女の弟であるジョンの影が彼女に憑依していることに気づく過程が描かれています。ジョンはネバーランドでの出来事に関与し、ウェンディに対して恐ろしい影響を及ぼす存在となります。

最終的にウエンディは最悪な危険にさらされます。

音楽的要素

この楽曲は、ボカロの特徴を活かしたメロディと歌詞が特徴で、聴く者に強いインパクトを与えます。曲調はマイナー調で、物語のテーマに合った雰囲気を醸し出しています。特に、ウェンディの内面の葛藤や恐怖が音楽を通じて表現されており、感情が揺さぶられます。

実は原作に忠実なオマージュ作品

『ネバーランドから帰ったウェンディが気づいたこと』は荒唐無稽なブラックパロディと捉えられがちですが、意外と原作に忠実なオマージュ作品になっており、その奥深さがファンを魅了する理由の一つです。

続編として『復讐を誓ったマイケルの成れの果て』も製作されています。とことん”暗黒童話”に徹しているところがすごい!

原作を人気作に昇華させたディズニー

といった感じで、バリーによる原作『ピーターとウェンディ』は、読み方によっては結構刺激的です。この物語からダークな部分を抜き取って、子供たちの情操教育にふさわしい名作アニメに昇華させたのがディズニーの『ピーター・パン』と言えます。逆に言うと、ディズニーアニメ『ピーター・パン』がなかったらピーター・パンの物語はここまで世界に知られる作品にはならなかった可能性も否定できません。

ディズニー社は実写版『ピーター・パン&ウェンディ』(2023)も制作しています。ウェンディ役はミラ・ジョヴォビッチの実娘、エヴァー・アンダーソン。ピーター・パン役はイギリス人俳優のアレクサンダー・モロニー。映画自体は話題になりませんでしたが、ティンカー・ベル役としてアフリカ系のハリー・ベイリーを起用したことが”要らぬポリコレ”と批判されたことが注目を集めました。

なお、ディズニー実写映画の20年ほど前にもユニバーサル&コロンビア映画が実写映画『ピーター・パン』を制作しています。こちらはイケメン子役のジェレミー・サンプターがピーター・パンを、数百人によるオーディションで役を勝ち取ったレイチェル・ハード=ウッドがウェンディ役を演じ、作品としての評価も上々でした。

おわりに

以上、『ピーター・パン』の原作について紹介しました。

実際問題として「いつまでも小さな男の子のままでいて、楽しくやるんだ!」というようなことを言い続けている子は普通にヤバいのですが、それが許されるのがピーターパンの凄いところです。

ピーター・パンの物語は、子どもの時にしか味わえない不思議でワクワクする世界を、大人にも味わわせてくれます。

大人になってから読み返すと、子どもの目では見えない別の魅力が感じられて、一味違った楽しみ方ができると思います。

「子どもが読むものだから・・・」と思わずに、大人の目でじっくりと読み返してみると、大人だからこそわかるピーターパンの真の姿が見えてくるかもしれません。